Souveränität durch Silizium – Europas Weg zur technologischen Eigenständigkeit

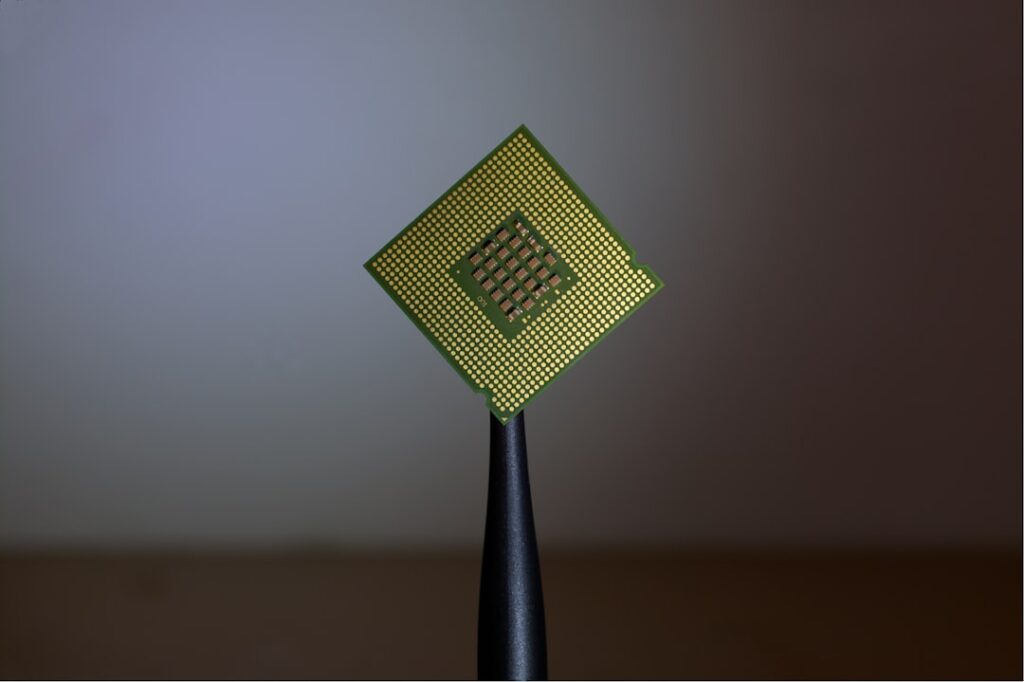

Noch nie war ein so unscheinbares Bauteil von so zentraler Bedeutung für die globale Machtbalance. Halbleiter sind heute die unsichtbare Infrastruktur einer digitalisierten Welt. Wer Chips beherrscht, kontrolliert den Zugang zur Zukunft.

Europa hat diese Lektion spät, aber mit Nachdruck gelernt. Nach Jahrzehnten der Abhängigkeit von asiatischen Herstellern wie TSMC, Samsung oder SMIC versucht der Kontinent nun, eine eigene Produktionsbasis aufzubauen.

Der European Chips Act ist dabei mehr als eine industriepolitische Initiative und ein geopolitisches Bekenntnis. Ziel ist es, den europäischen Anteil an der weltweiten Chipproduktion bis 2030 auf 20 Prozent zu steigern.

Diese Strategie ist kein Selbstzweck, sondern eine Reaktion auf tektonische Verschiebungen in der Weltpolitik. Handelskonflikte zwischen den USA und China, Pandemie-bedingte Lieferengpässe und Sicherheitsbedenken rund um kritische Infrastrukturen haben gezeigt, wie verwundbar hochindustrialisierte Gesellschaften ohne eigene Halbleiterkompetenz sind.

Deutschland, Frankreich und Italien investieren daher gemeinsam in neue Fabriken und Forschungslabore, um nicht länger nur Konsumenten fremder Technologien zu bleiben, sondern Gestalter der nächsten Chipgeneration.

Interessanterweise spiegelt sich die Frage nach digitaler Souveränität auch in anderen Branchen wider. Besonders im iGaming-Sektor zeigt sich, wie eng Datenschutz, Zahlungsregulierung und technologische Eigenständigkeit miteinander verflochten sind.

Wer sich für diesen wachsenden Markt interessiert, kann hier weiterlesen und erfahren, wie Betreiber von Online Casino ohne Verifizierung neue technische und regulatorische Ansätze entwickeln, um Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit gleichermaßen zu gewährleisten. So entsteht ein spannendes Feld, in dem Innovation nicht im Widerspruch zur Verantwortung steht, sondern aus ihr erwächst.

Dresden, Eindhoven, Grenoble – Europas neue Achse der Chip-Industrie

Europa hat in den vergangenen Jahren erkannt, dass technologische Führerschaft nicht nur in Forschungslabors entsteht, sondern in der physischen Fähigkeit, zu produzieren. Nach Jahrzehnten des Outsourcings kehrt nun die Fertigung zurück.

Besonders Dresden steht im Mittelpunkt dieser neuen Industriepolitik. Hier entsteht das Gemeinschaftsprojekt ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company), getragen von TSMC, Bosch, Infineon und NXP.

Es soll ab 2027 Chips für die europäische Automobilindustrie liefern und die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten reduzieren. Die EU-Kommission hat dafür Milliardenbeihilfen genehmigt. Parallel dazu formieren sich Forschungszentren in Leuven und Eindhoven, die als Drehscheiben für Mikroelektronik fungieren.

Sie arbeiten an neuen Lithografieverfahren, energieeffizienten Chiparchitekturen und heterogener Integration. Besonders spannend ist die sogenannte „Chiplet“-Technologie, bei der einzelne Funktionsblöcke modular kombiniert werden.

Dadurch lassen sich Leistung und Effizienz steigern, ohne die Kosten exponentiell zu erhöhen. Dieses Prinzip könnte Europa zu einem Innovationsführer bei nachhaltigen Halbleiterlösungen machen.

Doch der Weg zur industriellen Eigenständigkeit ist teuer und komplex. Die Herstellung moderner Chips erfordert Reinräume, die hundertmal sauberer sind als Operationssäle, und Anlagen, deren einzelne Maschinen Millionen kosten.

Der Aufbau einer kompletten Lieferkette, vom Wafer bis zur Verpackung, gleicht daher einem Jahrhundertprojekt. Gleichzeitig drängt die Zeit, die USA investieren über den CHIPS and Science Act 39 Milliarden Dollar, China subventioniert seine Industrie mit über 150 Milliarden. Europa muss also schneller werden, um nicht wieder in der zweiten Reihe zu landen.

Innovation statt Imitation – Forschung als Fundament des europäischen Halbleiter-Ökosystems

Während in Asien Fertigungskapazitäten dominieren, setzt Europa traditionell auf Forschung und Präzision. Diese Stärke könnte nun zum entscheidenden Vorteil werden.

Mit dem Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik, dem belgischen Spitzeninstitut Imec und Universitäten wie der TU Dresden oder der ETH Zürich verfügt der Kontinent über ein wissenschaftliches Netzwerk, das weltweit anerkannt ist.

Der nächste Schritt besteht darin, Forschungsergebnisse konsequent in marktreife Anwendungen zu überführen. Das IPCEI-Programm („Important Projects of Common European Interest“) soll diese Lücke schließen.

Es fördert grenzüberschreitende Kooperationen zwischen Industrie, Forschung und Start-ups. In Deutschland profitieren davon mehr als zwei Dutzend Unternehmen, die an Projekten in den Bereichen Energieeffizienz, Sensorik und Kommunikationschips arbeiten.

Ziel ist es, aus theoretischem Wissen wirtschaftliche Stärke zu formen und damit eine neue Generation europäischer Tech-Champions hervorzubringen. Besonders in der Automobilindustrie zeigen sich die Früchte dieser Strategie.

Während klassische Motorentechnik an Bedeutung verliert, werden Fahrzeugchips zu den eigentlichen Leistungsträgern. Sie steuern alles, von Batteriemanagement über Sensorfusion bis hin zu Fahrassistenzsystemen.

Gleichzeitig gilt es, den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Europa braucht Tausende Ingenieure, Physiker und Materialwissenschaftler, um seine Ambitionen zu realisieren. Neue Ausbildungsprogramme, duale Studiengänge und internationale Kooperationen sollen sicherstellen, dass Know-how nicht zum Flaschenhals des Aufbruchs wird.

Zwischen Protektionismus und Partnerschaft – Europas Balanceakt im globalen Wettbewerb

Die neue Chipstrategie Europas findet in einem Umfeld wachsender Spannungen statt. Die USA nutzen den CHIPS Act nicht nur zur Industriepolitik, sondern auch als geopolitisches Instrument, um den Einfluss Chinas einzudämmen. Taiwan bleibt der strategische Drehpunkt, doch auch dort steigt der Druck.

Die Chipindustrie wird dabei zum Prüfstein europäischer Handlungsfähigkeit. Sollte es gelingen, aus dem Projekt eine dauerhafte Struktur zu schaffen, könnte Europa nicht nur seine technologische Position stärken, sondern auch ein neues industriepolitisches Modell etablieren: innovativ, wertebasiert und resilient.

Denn Halbleiter sind weit mehr als nur ein Wirtschaftsgut. Sie sind das Nervensystem der digitalen Welt. Ihre Kontrolle bedeutet Macht, ihr Verlust Abhängigkeit.

Europas Entscheidung, in Silizium zu investieren, ist damit eine Entscheidung für Selbstbestimmung in einer Ära, in der Technologie zur strategischen Währung geworden ist. Und vielleicht liegt gerade in dieser Erkenntnis der Beginn einer neuen europäischen Renaissance. Getragen von Präzision, Forschung und der Vision, Technologie nicht nur zu nutzen, sondern zu gestalten.